「說到底,真正不朽的,是風格,而非思想。」

——亞當斯密

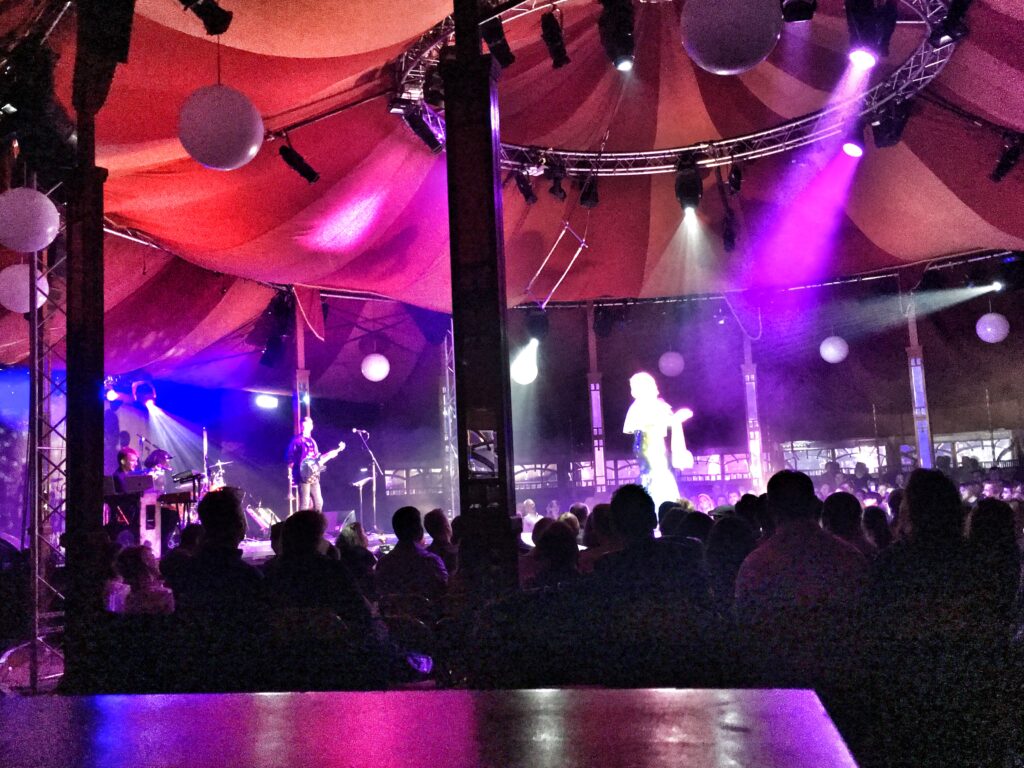

1944年,歐戰結束,歐陸一片殘破,某位劇院經理與古典音樂工作者,為了贖回戰爭所帶來的人性荒蕪與產業敗落,選擇了有「北方雅典」之稱,也未受到戰爭損害的蘇格蘭首府愛丁堡,在1947年舉辦了第一屆以古典音樂演出為主的「愛丁堡音樂節 」。

以奧地利傳承百年的薩爾斯堡音樂季為致敬與競爭對手的「愛丁堡音樂節」,自然有其門檻;於是八家被拒在門戶之外,以小型團體為主的小劇院,憤而在場外發起了「邊緣藝術節」,直接走上愛丁堡美麗的街頭發傳單,招攬為音樂節而來的遊客。

偉大的變革常來自抗爭,如同被法國政府拒展,改在巴黎舊公寓展出的「印象派畫展」,這場抗爭反而吸引了更多遊客來到愛丁堡;於是蘇格蘭傳統的風笛軍樂隊也走上了街頭,於是倫敦的莎士比亞劇團與表演藝人也來了,於是畫展,服飾展,與書展都來到夏日的愛丁堡。

現在「愛丁堡國際藝術節」是全球規模最大的城市藝術季,每年8月開始的三週內,全球有500個以上的演出團隊至此,每日有1200場演出;滿街如洪水般的海報與傳單,已經不是有無好演出可看的問題,而是有限的時間內,該選擇去看哪一場?

如果當初沒有那8家被拒在門外的小劇院串連抗爭,現在的愛丁堡,可能只是英國展示其古典音樂底蘊的夏日音樂節;而非現在這個,在那麼短促的片刻與豐盈的古老街道上,有那麼多不同藝術風格撲面而來的華麗盛宴。

偉大的事物,常以某種簡單的念頭開始,隨順現實,成之以各種不同的動人風格。

而風格之所以動人,不來自一時的企圖與資源,而來自文明的積累與自由的長成。