「在心靈之中我們找到三種他處所無的時間:

思考着過去的現在是記憶,

思考着現在的現在是對當下的察醒,

思考着將來的現在是期望。」

—–奧古斯丁,《懺悔錄》,卷十一

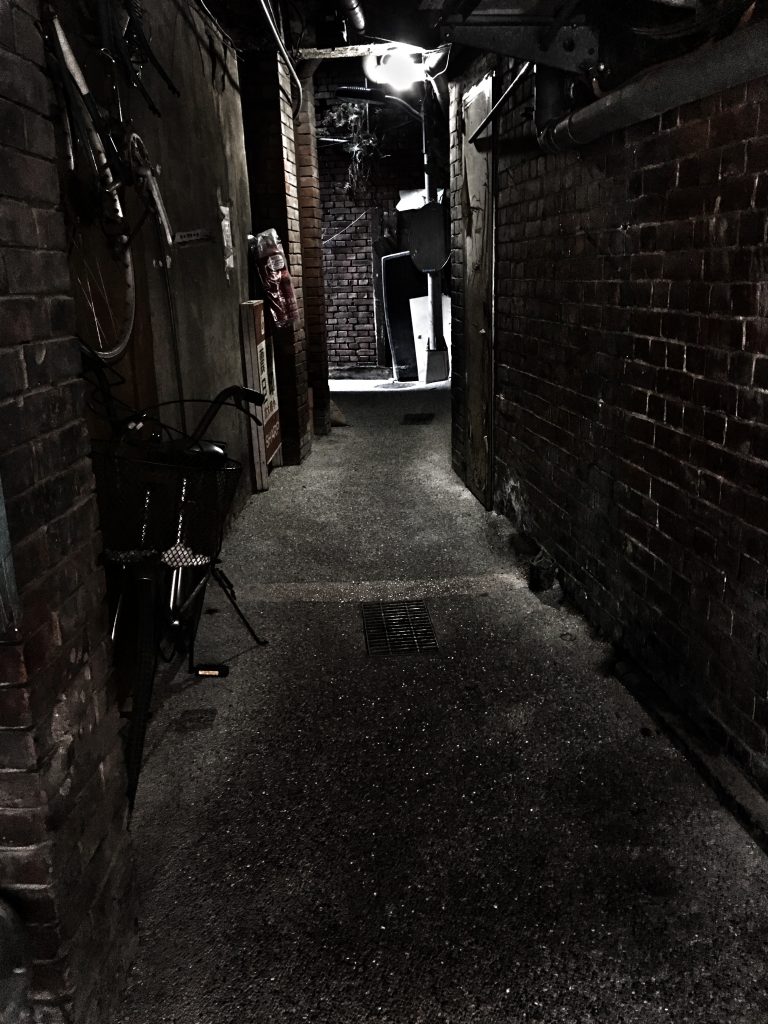

彼時,約莫是1969年的某個午後,在士林廟口旁的雜貨店裡,如常無事。

阿公若有所覺,便拉著五歲的我,行至空無路人的街垣上察看屋脊。

才行出樓簷,忽而看見不一樣的景象:

自己站在街角彼側,安靜的看著那小孩與阿公佇立的身影。

長街微光,流變無常…

昨日不在。今日不住,念念即是明日。

衰老是我們的救贖。

「在心靈之中我們找到三種他處所無的時間:

思考着過去的現在是記憶,

思考着現在的現在是對當下的察醒,

思考着將來的現在是期望。」

—–奧古斯丁,《懺悔錄》,卷十一

彼時,約莫是1969年的某個午後,在士林廟口旁的雜貨店裡,如常無事。

阿公若有所覺,便拉著五歲的我,行至空無路人的街垣上察看屋脊。

才行出樓簷,忽而看見不一樣的景象:

自己站在街角彼側,安靜的看著那小孩與阿公佇立的身影。

長街微光,流變無常…

昨日不在。今日不住,念念即是明日。

衰老是我們的救贖。

「在我的眼裡幾乎不存在沒有興趣的東西,須要時常保持目光敏銳,思考周密,能從習以為常的事物,發現別人視而不見的東西。」

──達文西

———————————

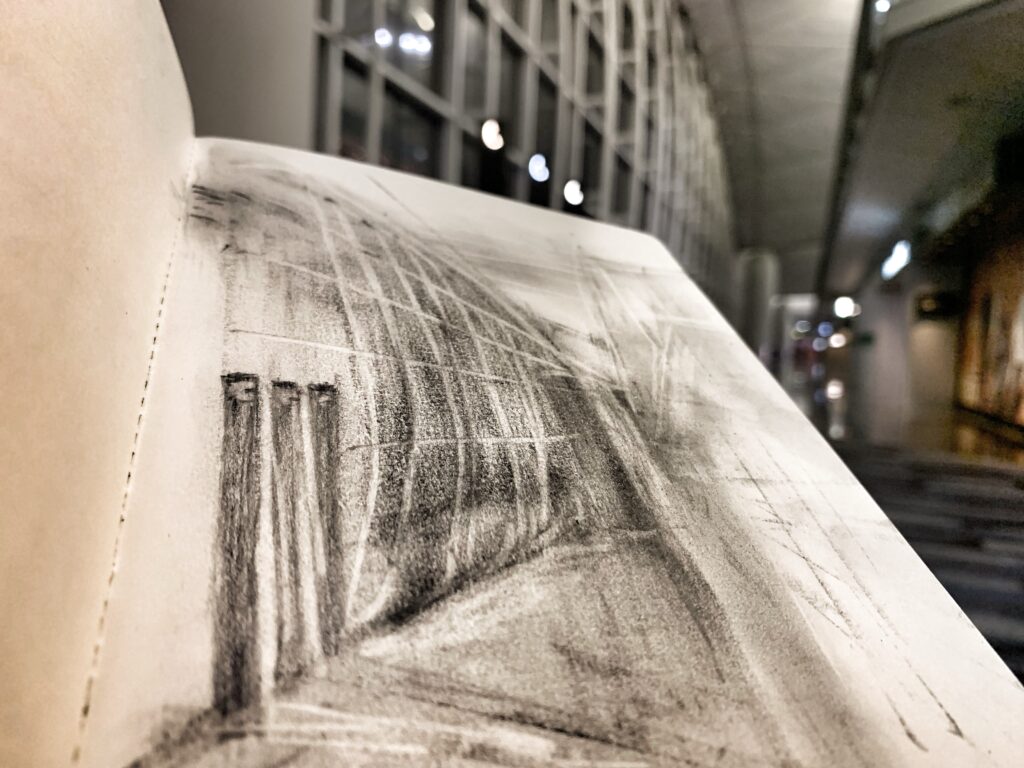

畫畫一事,或有三個層次…

一.她是現實的

你見到什麼?忽視什麼?以為是什麼?

畫筆之下,無所謊辯遁逃。

二.她是不實的

分明是平面,不透明的紙張;一筆下去,拉扯堆疊,構築出一個立體,透明的窗戶。而這扇虛幻的玻璃,滲雜了多少作畫者的偏見餘光。

三.她是真實的

線條、層塊、明暗,聚散而成的畫面,卻能呼引出觀畫者心中起伏不定的情感,喚醒生命中剎那光影。彼時,畫如手指月,因觀畫者的感動而真實。

觀畫者之於畫,如伊斯蘭宣禱文開天闢地,朗朗乾坤的起句:「我作證…」,使遠古森林中倒下的巨樹迴音,得以被人聽聞。

畫,因作畫者而生,為觀畫者成真。

「…我們則非僅如此,更甚而在太陽光線難以透進的和室,於外側或搭建衍展屋簷而成的土庇,或附建走廊而成緣側,讓日光更形迥遠。

如此,反射自庭院的光線滲過紙門,悄悄沁入室內,熹熹微微。我等和室之美,其要素無非在於這間接又于徐的光線。

為了讓這纖弱、靜寂又虛無縹緲的光線,靜靜地停下腳步,好沁入和室壁內,我們特意在和室砂壁上塗上暗色系的顏色。倉庫、廚房、走廊等處,雖塗著有光澤的色彩,但和室牆壁幾乎都是砂壁,這些砂壁大都塗著無法反光的色彩。

若可以反光的話,那昏昧光線下柔和纖弱的韻味將消失殆盡。

我們隨處可見若有若無的陽光附在昏黃的壁面上,艱辛地苟延殘喘,那纖細的微光令人趣味盎然。」

――谷崎潤一郎,《陰翳禮讚》〔李尚霖譯〕

————————

要有光。

我們才得以照見彼此。

才得知我們以為的差異,只是面對世界的方向不同。

「…他們都曾是淳樸的平民百姓,從沒離開自己的房子哪怕一里地,直到某一天,領主的召喚來了。 於是他們穿著破爛的鞋子和破爛的衣服,在領主華美的旗幟下出發,往往沒帶什麼武器,只有鐮刀、開鋒的鋤頭,或把石塊用皮索綁到棍子上結成的簡陋錘子。

兄弟、父子、朋友共同踏上征程。

他們聽過歌謠和故事,出發時心情迫切,夢想見證奇景,贏取財富和榮耀。 戰爭彷彿是一場偉大的冒險,是大多數人做夢都夢不到的美妙歷程。 ”

“然後他們嚐到了戰爭的滋味。”

“對一些人來說,一點點滋味便足以令他崩潰,更多的人繼續堅持,一年又一年,直到數不清參加過多少次戰鬥,但即使是第一百次戰鬥中倖存下來的人,也有可能在第一百零一次戰鬥時崩潰。弟弟眼看著哥哥死去,父親失去兒子,朋友的肚皮被斧頭劈開,他還試圖塞住自己的腸子。”

“他們看見帶領自己上戰場的領主被砍倒,另一個領主高聲宣布他們現在屬於他。他們受的傷剛癒合一半,就又負上新傷。從來吃不飽,鞋子在無休止的行軍中逐漸解體,衣服爛成布條,許多人更因喝了髒水而生病,屎尿都拉在褲子裡。”

“如果想要新靴子,或更暖和的斗篷,或生鏽的鐵半盔,他們就得從屍體上拿,不久,他們也開始從活人那兒偷——在戰爭進行的土地上,有跟他們過去一樣的老百姓。 他們偷這些人的東西,偷雞摸狗,殺牛宰羊,而這距離掠走平民的女兒也就一步之遙。 某天,當他們環顧四周,意識到所有的朋友和親人都已逝去,自己身邊全是陌生人,頭上的旗幟也難以辨認時,徨然不知身在何方,不知如何回家。

他們為領主而戰,領主卻不曉得他們的姓名,只會威風凜凜地高聲呼喝,要他們列好陣形,拿起長矛、鐮刀和開鋒的鋤頭,堅守陣地。

接著,騎士們襲來了,那些全身鐵甲、看不到臉的騎士,衝鋒時鋼鐵的轟鳴充斥整個世界……”

“然後那人崩潰了,他當了逃兵,成為殘人。”」

—-喬治·R·R·馬丁.《冰與火之歌卷4 群鴉的盛宴》 〔譚光磊譯〕

「…那裡頭有一種滄桑世故的味道,也許他所見的世界已多,奇景妙觀未必能引起他的贊歎,他的身影走在一般人不易也不願行走之地,因而顯得特別巨大或特別渺小。」

——詹宏志.《a vintage traveler’s voice》

昔時,與長輩們旅行時,得聞閒話:

「你出門最多幾天開始想家?」

「兩個禮拜吧?你呢?」

「噢,我大概能撐到三個禮拜…」

「Hiroshi,那你呢?」大家看向淡定笑著,旅行經驗最豐富的J君。

「嗯…大概就一個月吧?」

「一個月後就開始想家了嗎?」

「不,一個月後,我就不知道家是什麼了。」

日後成為旅行文學家的J君如是說。

————————

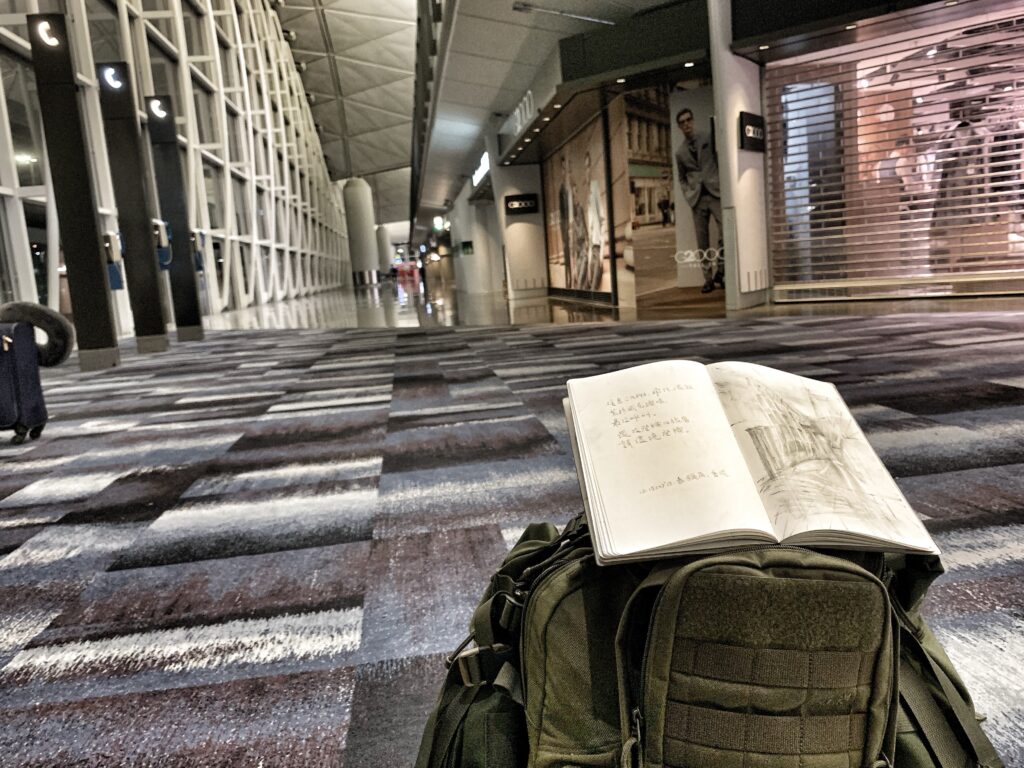

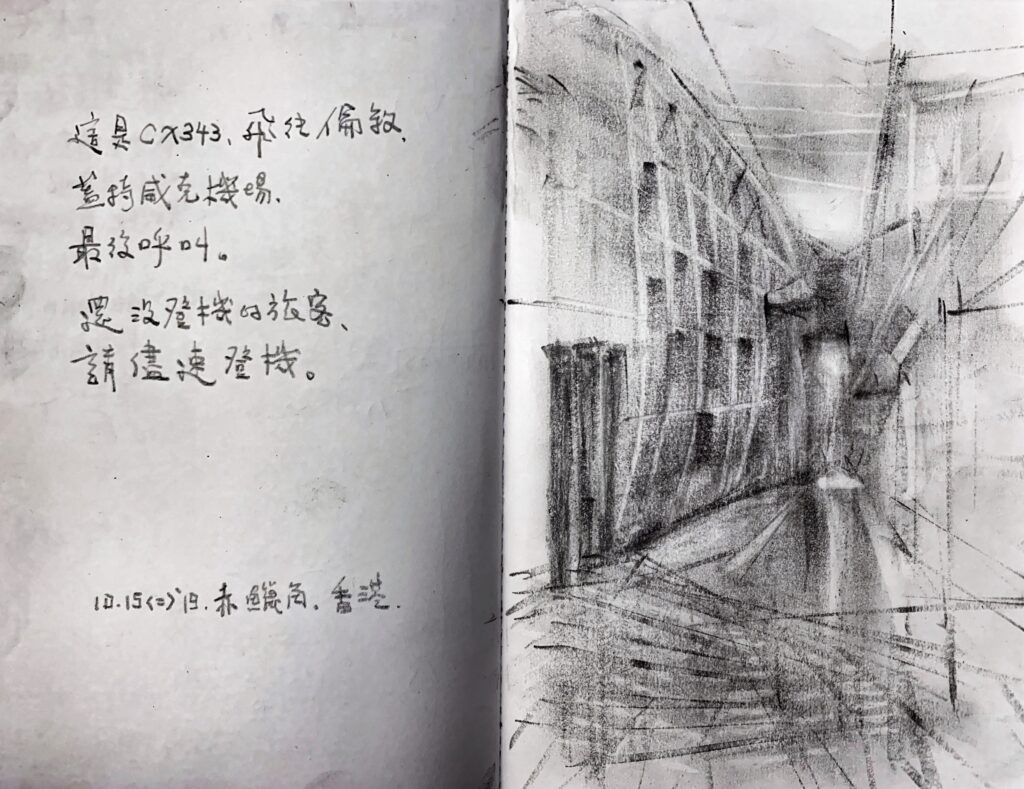

很多年後,我的旅行莫名其妙的頻繁起來,卻又總是在旅行前的幾天,心情焦慮低落,不時碎念這個,交待那個,直到送我出門時,才讓家人如獲大赦。

還沒出門,我就想家了。